平成19年度 3月定例会

〜茶道基本作法・降誕会習儀〜

平成20年3月25日(火)、睦沢町福聚院様に於いて3月定例会を開催。毎回恒例の梅花練習の他、今月は茶道基本作法についての勉強と降誕会の習儀を行いました。

はじめに行った梅花練習では、畠山文亮師を講師に「釈尊花祭御和讃」を練習しました。お釈迦さまのお誕生日である4月8日は、「花祭り」として昔から親しまれ、各地のお寺でご生誕を祝う法要「降誕会」が行われます。青年会でも来月17日にこの降誕会を行い、法要中にこの御和讃を奉詠します。

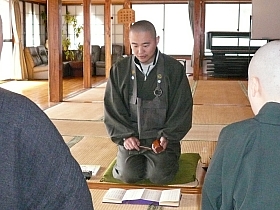

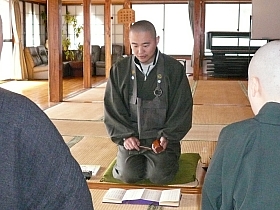

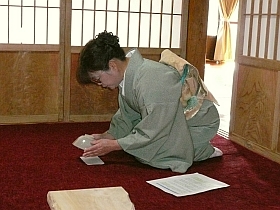

続いて、会場をご提供いただいた福聚院さまの寺族である畠山京子さんより、茶道の基本作法についてご講義をいただきました。訪問先等でお抹茶をご馳走になる際に失礼がないよう、今回はお抹茶の頂き方を中心に、基本的な作法を教わりました。

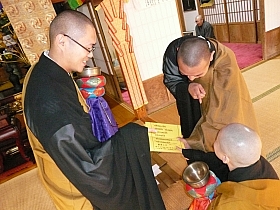

お茶席の上下、茶碗の向き、お菓子の取り方・食べ方、お抹茶のいただき方等についてご説明いただいた後、お作法に従って実際にお菓子とお抹茶をいただきます。

お茶をいただいた後は、茶碗、棗(なつめ)や茶杓を拝見する時の作法についても教えていただきました。また、茶器や道具に限らず、もてなす側が心を込めて選んだ掛け軸や生け花などの季節感や趣向を味わうことも、お茶の席を楽しむ上で大切な事だそうです。

心地よい緊張感の中、細部にわたる丁寧なご指導をいただきながら、美味しいお抹茶をご馳走になりました。畠山さん、ありがとうございました。

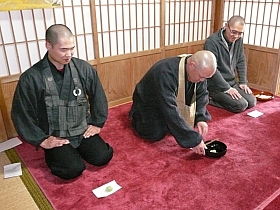

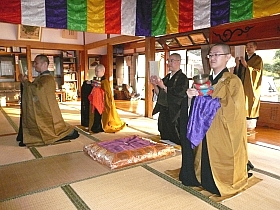

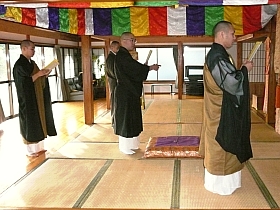

茶道の講習の後は、降誕会法要の習儀を行いました。以前に行った成道会・涅槃会と同様、配役は若手が中心です。今回の降誕会は「歎佛」(仏の御名を唱え徳を賞賛する法要)。各配役の動きや声明の節を確認しながら習儀を進めていきました。

〜青年会員の感想〜

3月25日の定例会では、4月に行う降誕会の習儀(歎佛)、梅花練習、茶道の基本作法を習いました。 長南町 玉泉寺内 渡邊信行 合掌 |

●会長のコメント● 今月は茶道についての勉強です。お参りに行った先でお抹茶をご馳走になる時に失礼がないよう、今回はいただき方のお作法を中心にご教授いただきました。渡邊師も書いているように、茶室の緊張感や作法の厳かさを感じ、貴重な経験となりました。会場をご提供下さった福聚院ご住職さま、畠山京子さま、ありがとうございました。 |