平成19年度 5月定例会

~稲作体験①(田植え)~

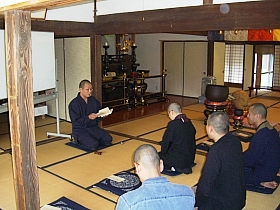

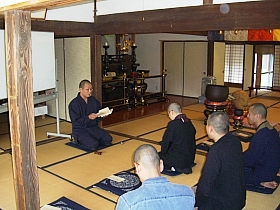

平成19年5月24日(木)、今年度最初の定例会を行いました。今執行部では布教実践の一端として梅花流詠讃歌(曹洞宗のご詠歌・和讃)の活用を図るため、毎月の定例会に於いて梅花練習を行うこととなりました。

第1回目となる今回は袖ヶ浦市真光寺様を会場に17名が参加、富津市見性寺 殿城太寛師に講師をお願いし、「三宝御和讃」の歌詞解説・詠唱指導をお務めいただきました。

約30分の梅花練習の後は、今定例会のメインイベントである「稲作体験①(田植え)」。

普段何気なく口にしているお米ですが、お米が出来るまでにどれ程の手間と苦労が掛かっているかを自分たちで体験し、食べ物の大切さを再認識しようという企画です。

青年会の元会長である袖ヶ浦市真光寺 岡本和幸老師が、数年前よりお寺の土地や近隣の休耕田を借りて稲作に取り組んでいて、その内の田んぼ1枚を青年会でお借りして稲作体験をさせていただくことになりました。

指導に当たって下さったのは、真光寺の上田隆さん。参加者のほとんどが田植え初体験でしたが、懇切丁寧に教えていただきました。

はじめは、機械を使わずに手植え。一定の間隔で目印がついている一本のロープを田んぼの端から向こう側へ渡し、このロープの目印に沿って苗を植えていきます。こうすることで一直線で等間隔に植えることが出来るのです。一列植えたらロープを25㌢(足の長さぐらい)平行にずらし、同じ作業を繰り返します。

はじめは元気よく作業をしていましたが、田んぼの面積の半分ほどを植え終わったあたりで疲れてきました(笑)。そこでいよいよ田植機(春風号!)の登場です。上田さんに使い方とコツを教わり、我々もさっそく挑戦です。

田植機で植えられない所は手植えで補植します。陽が沈む頃、ようやく全面植え終えました。心地よい疲労感と、やり終えた達成感で、みんな良い表情をしていました。

稲作体験はまだ始まったばかり。水の管理など日々の世話は真光寺さんにお願いしなければなりませんが、出来る限りの作業を自分達で行っていく予定です。少し気が早いですが、収穫の時期が楽しみです。皆さん、お疲れ様でした!