平成19年度 7月定例会

~話し方練習~

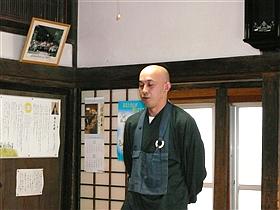

平成19年7月9日(月)、富津市 見性寺にて法灯発送作務、梅花練習、7月定例会を行いました。

「法灯」は千葉県曹洞宗青年会の会報誌で、6月・1月の年2回発行、当会の会員と千葉県内の曹洞宗寺院に配布しています。詳しくは【会報誌「法灯」】のページをご覧下さい。

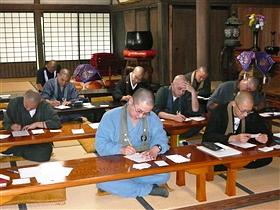

今回で3回目となる梅花練習は、睦沢町福聚院 畠山文亮師が講師を務め、「追善供養御和讃」の練習を行いました。この御和讃はご葬儀やご法事でよくお唱えされる詠讃歌のひとつで、一度は耳にしたことがあるという方も多く、皆真剣に練習していました。

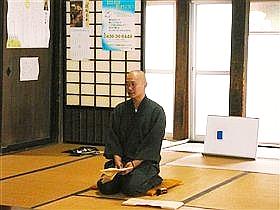

梅花練習の後、今月の定例会では人前で話をする練習ということで、法話に限定せず話材は自由とし、3分以内で話をするという練習を行いました。

はじめに新野会長より話の構成についての説明と、「起・承・転・結」にもとづいた例話がありました。

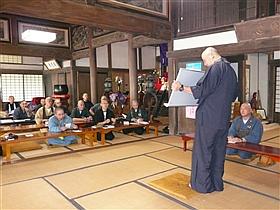

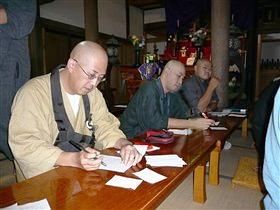

次はいよいよ我々の番です。各々3分という持ち時間の中で実演を行いました。話が終わる毎にOBの藤井元超師が講評を述べられ、会員同士も良いと思うところ・気になったところを紙に書き、お互いに渡し合います。内容は法話から私生活の話まで様々で、多くの聴衆の前で話す事に慣れている会員、緊張してしまった会員、話し方にもそれぞれの個性が出ていました。

話し手は時計を使用せず、3分経過したら話が途中でも終了という形で行ったため、結論に達するまでに終わってしまった会員が数人いました。短い時間で話をしなければならない時は、

①話の内容を選ぶ

②関係のない話は省く

③例話を用いるときは時間の配分に注意する

などのことに注意するように、と会長からアドバイスをいただきました。

また藤井師からは、丁寧語、尊敬・謙譲語の使い分けと、言うべき事、逆にタブーとされる事柄にも気をつけるようご指導を賜りました。そして、今回は制限時間が短かったので、もっと時間の長い話(法話)をする機会を設けてもよいのではないか、というご提案も頂戴しました。

最後に、案内文の作成練習を行いました。文章を丁寧かつ簡潔に書く練習です。今回はお盆参りの案内という設定で行いましたが、これは日頃自分のお寺で行っているので、ほとんどの会員が出来ました。また他の会員の発表を聞く事で、自分とは違う表現を知る事ができ、参考になったのではないでしょうか。

~青年会員の感想~

7月9日(月)に富津市見性寺において7月定例会(法話実演)が行われました。 研修委員長 富津市 見性寺 殿城太寛 合掌 |

●会長のコメント● 例年、6月発行の法灯は総会報告がメインとなっていましたが、本年度は活動報告のページを増やし内容の拡充を図りました。担当の広報委員長さんにとっては、初めての法灯発行作業となる上、ページ増に伴う原稿依頼や編集作業の増加などいろいろと大変だったことと思いますが、迅速且つ的確な作業のお陰で、素晴らしい出来映えとなりました。ありがとうございました。 |

| 目次に戻る |