平成19年9月26日(水)、9月定例会を行いました。今回は5月の定例会で植えた稲の刈り取り作業です。

台風の影響で多くの稲が倒れていましたが、穂にはしっかり実がついていてほっとしました。

前回の田植え作業に引き続き、真光寺職員 上田隆さんご指導のもと作業を開始。真光寺さんではコンバインも所有していますが、稲作をより身近に感じるため、鎌を使っての手作業で行う事にしました。

まず畦沿いの稲から刈りはじめ、5〜6把ずつまとめて畦の上に上げていきます。

畦に置ききれなくなったら、今度は既に刈り終わったスペースに同じ向きで重ならないように並べていきます。後で行うコンバインでの脱穀作業をしやすくするためです。

途中小さなマムシやヤマカガシが出たり、慣れない作業に腰が痛くなる会員もいましたが、大部分の刈り取りが終わりました。

ここでコンバイン秋田号の登場です。先ほど刈り取った稲をコンバインで脱穀します。

いよいよこれが最後の一把です。

刈り始めから作業終了まで約5時間。慣れない姿勢での長時間の作業は結構きつかったですが、自分たちで植えた稲が立派に成長し、無事に収穫できた喜びで疲れも忘れ、みんな大満足の笑顔でした。

|

収穫したお米の量は約250キロ(4俵強)。うち、約200キロを木更津市の児童福祉施設「野の花の家」様に寄贈させていただきました。 |

|

|

|

|

今回の稲作体験では、田んぼをはじめ、苗や収穫したお米の全てを真光寺様が無償でご提供下さり、また、毎日の水の管理、畦の草刈りや田の草取り(青年会での作業を予定していましたが台風で中止)なども、真光寺様で行っていただきました。稲作体験のお願いを快くお引き受け下さったご住職様、並びに作業をご指導下さった上田隆さんに、心より感謝申し上げます。

稲作体験は来年度も継続していく予定ですが、来年度は可能な限り自分たちで作業を行っていきたいと思っています。皆さまのご協力をお願い申し上げます。

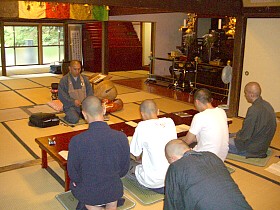

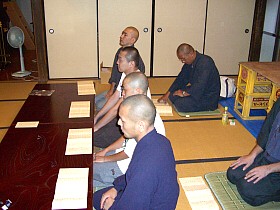

また、稲刈り作業終了後、真光寺様の本堂にて梅花練習を行いました。今回は成田市寶應寺 松崎秀規師が講師を務め、同行御和讃を練習しました。

梅花練習は、来年行われる梅花流千葉県奉詠大会での登壇を目指し、定例会の際に毎回行っています。こちらも一人でも多くのご参加をお願い申し上げます。

〜青年会員の感想〜

|

環境委員会では、一年を通してお米作りを体験しようとの事で、袖ヶ浦市真光寺、上田さんのご指導のもと、田んぼをお借りして5月に田植えをし、9月の収穫の時期を楽しみにしていました。

今年の夏は異常気象とも思える程とても暑く、9月に入っても厳しい残暑が続き、なおまた大型台風が関東、東北地方に被害をもたらし、稲がとても心配でしたが、9月26日に無事に稲刈りを迎える事ができました。

田んぼを見たとき多少の稲が倒れていましたが、立派な穂を付けているのを見て安堵と共に稲の力強さを感じました。

11名で鎌を持ち腰をかがめ稲刈りを始め、最初の内は快調に稲を刈っていきましたが、腰をずっとかがめての作業は辛く、後半は腰の痛みと暑さでばててしまいましたが、稲を刈り終った田んぼ、籾の入った袋の山を見た時に暑さも忘れるほどのさわやかな達成感をあじわうことが出来ました。

また、日々広い田を見守る農家の方々の苦労を深く感じました。

私たちが何不自由なくお米を頂けるのは生産者の農家の方々は勿論の事、お米をお店に運ぶ人、販売する人、食事を作ってくれる家族があり、稲を育んでくれる自然があるからであります。これらすべてに感謝の気持ちを忘れずに食事を頂きたいと思います。

田んぼを見守ってきて頂いた真光寺の皆さま、何も解からない私達に親切に教えて下さった上田隆さん。9月の収穫を無事終えることが出来、感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

|

|

9月26日、袖ヶ浦市の真光寺様に於いて稲刈り、脱穀を体験致しました。

5月24日に植えた苗は、順調に育っていましたが、先日の台風の影響もあり、殆どの苗が傾いていて、手作業での稲刈りは思いの外大変でした。しかし、真光寺職員の上田隆さんが丁寧に指導してくださいまして、私達もすぐコツを掴むことができました。

全員横一列に並び、一人幅2〜3mずつを一直線に田んぼの向こう岸まで鎌で刈っていき、ある程度刈ると稲をまとめて後ろに並べていきます。その束をコンバインに入れていき脱穀します。その際にこぼれた稲を拾うというのも重要で、夢中で集めていると、ご飯何杯分にもなるのです。その結果、4俵もの米を収穫することができました。

この稲作体験を通して、お米のありがたみを再認識させられました。これからも一粒一粒に作った人の苦労を感じ、感謝しながらいただかなければならないと思いました。

|

|

待ちに待った収穫の季節がやってきました。

5月の田植えの後、何度か稲の様子を見には来たものの、予定していた草刈りなどの作業が台風で中止となり、自分たちであまり手を掛けられなかったのが残念ですが、真光寺の皆さまのお陰で稲は立派に成長し、たくさんの実をつけていました。

私自身、稲刈りの作業をするのは、中学1年の時にご近所の農家でお手伝いをして以来。中腰の体勢での長時間の作業は足腰に堪えましたが、みな音を上げることなく、最後の1把まで全て手作業で刈り取りました。

この後、脱穀・乾燥などを経て、来月はいよいよ収穫祭。自分たちで作ったお米は、いったいどんな味がするのか楽しみです。

稲作を体験したことで、太古から綿々と続けられてきた「米作り」に対する人間の努力と、自然の恵みに対する感謝の気持を、少しでも感じていただけたらと思います。 |

目次に戻る