平成19年度 10月定例会

〜収穫祭〜

平成19年10月29日(月)、袖ヶ浦市真光寺様に於いて10月定例会を行いました。

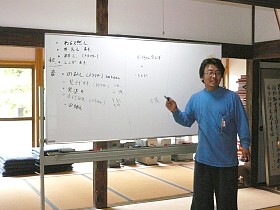

今月の梅花練習は庄司徳潤師が講師を務め、はじめに先月練習した「同行御和讃」の復習、次に法要でよく奉詠される「聖号」 「三宝御和讃」を練習しました。聖号は短いながらも難しい曲ですが、皆熱心に練習し、短時間のうちに覚える事が出来ました。

その後、真光寺職員の上田隆さんより、お米作りの1年間の作業の流れについて説明をしていただきました。

今年我々が体験した田植えと稲刈り以外にも、夏場に行う畦の草刈りや田の草取りを始め、秋には肥料撒きや耕しなどの土壌の調整、春には苗作り、田起こし、代掻きなど、今年体験できなかった様々な作業があります。次回は、これらを出来る限り自分たちで行っていきたいと思っています。

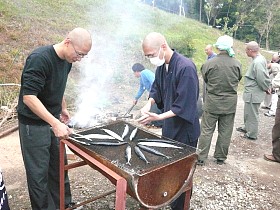

最後に、9月の稲刈りで収穫したお米を炊いて、ささやかな収穫祭を行いました。今日の調理担当は新野会長・四十澤事務局長の黄金コンビ。カレー・明太子・サンマなど、ご飯をおいしく食べるためのおかずを用意しました。

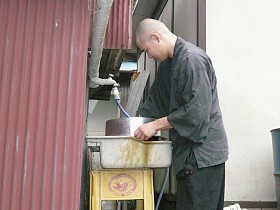

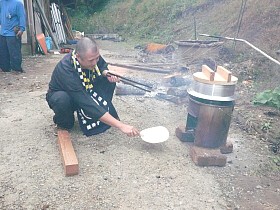

本日の主役であるご飯は、真光寺ご住職 岡本和幸師と上田さんにご協力いただきながら、竈と薪で炊くことに。

なかなか沸騰せず、途中何度も蓋を開けたい衝動に駆られましたが、辛抱強く見守った結果炊きあがったごはんは、ふっくら、つやつやとした素晴らしい出来映えです。

サンマも香ばしく焼き上がり、いよいよ収穫祭本番。まず始めはお米そのものを味わうため、塩むすびにして食します。先月収穫したばかりの新米は甘くてみずみずしく、自分たちで田植えや刈り取りを行ったこともあって格別の味でした。また、明太子や焼いたサンマとの相性も良く、カレーライスは何杯もおかわりする人が出る程。人数に対して少々炊きすぎかと思われた2升のご飯を、きれいさっぱり食べきってしまいました。

稲作を体験したことで、農家の方の日頃の苦労に対する感謝の気持ちを改めて感じるとともに、自分たちで植えて刈り取ったお米を食べるという達成感や満足感を得られたことで、次回の稲作に対する更なる意欲も沸いてきました。来年は今年出来なかったことにもチャレンジしていく予定です。今年参加出来なかった方も来年は是非ご参加いただき、一緒に美味しいお米をお腹いっぱい食べましょう!

〜青年会員の感想〜

今年の稲作体験を振り返って 5月、6月の定例会(稲作体験)で、私は生まれて初めて田植え・稲刈りを体験しました。 長南町 玉泉寺内 渡邊信行 合掌 |

●会長のコメント● 「旨いっ!」「うめ〜!」 |