平成20年度 国内研修旅行

平成20年9月1日〜3日の2泊3日で国内研修旅行を開催。参加者は会員11名。今年度は愛媛県 瑞応寺、広島県 厳島神社、広島平和記念資料館のほか、近隣の寺社等を参拝・見学しました。

9月1日。定刻に羽田空港を出発し、空路松山空港に到着。はじめに、愛媛県新居浜市にある仏国山瑞応寺様へ向かいました。

瑞応寺は、文安5(1448)年に庄司山城主11代松木景村公が鎌倉から月坦禅師を迎えて建立した名刹で、戦災や火災により過去に2度消失しましたが、万治3(1660)年に再興、その後白翁長傳大和尚を迎え完全に再建されました。現在は専門僧堂として多くの雲水さんたちが日夜修行に励んでいます。

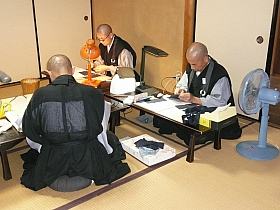

到着後すぐに拝登諷経を勤めたのち、僧堂、庫院など山内を拝観。案内役の方に各伽藍を詳しくご説明いただきました。印象に残ったのは、雲水さんたちがお袈裟を縫っている姿。瑞応寺の雲水さんたちは、安居中に必ず自分でお袈裟を縫うのだそうです。

畑で作務を行っていた雲水さんたちに見送られながら瑞応寺をあとにした我々は、次に熊野山石手寺に向かいました。真言宗豊山派の寺院である石手寺は、四国八十八箇所霊場の第五十一番札所となっていて、境内には国宝の仁王門や5つの重要文化財があります。

驚いたのは、石手寺の入り口にあるコンビニには「お遍路さんグッズ」のコーナーがあり、霊場巡拝に必要な笠や杖、数珠など、土地柄ならではの品々が販売されていました。

この日は四国有数の温泉地である道後温泉に投宿。夕食後には、近くにある道後温泉本館(国の重要文化財)へ入浴しに行きました。

2日目。しまなみ海道を通り、美しい海や空を眺めながら瀬戸内海を縦断。はじめに大三島にある大山祇神社に向かいました。

大山祇神社は、全国の山祇神社、三島神社の総本社と言われています。大きな鳥居をくぐり境内に入ると、参道の両脇には天然記念物に指定されている大きな楠の木々が連なっています。また戦いの神としても有名で、国宝、重要文化財の指定を受けた多くの武具が納められているそうです。

昼食を済ませ、次は生口島にある潮聲山耕三寺へ。浄土真宗本願寺派の寺院である耕三寺はこの土地の出身で大正・昭和期に大阪で活躍した実業家、金本耕三が母の菩提を弔うために建てたお寺で、伽藍の多くは日光東照宮陽明門や宇治平等院鳳凰堂など、日本に古くからある有名な建造物を模して造られています。

瀬戸内海を渡り終えた後、今度は山陽道を西へ走り広島市に向かいます。市内に入ると路面電車や今季限りで閉場となる広島市民球場を眺めながら大都市広島の中心部を通り、平和記念公園に向かいました。

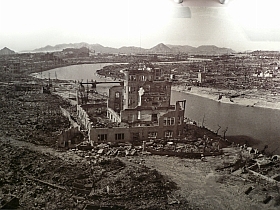

バスを降りて初めに目に飛び込んできたのは、原爆の恐ろしさを後世に伝えるため世界遺産に登録された原爆ドーム。

爆心地から僅か150メートルの位置にあったこの建物は、原爆炸裂後1秒足らずで瞬時に崩壊したと推定されています。戦後「見るたびに原爆投下時の惨事を思い出すので、取り壊してほしい」という一部市民の声もありましたが、平和運動家などによる保存要求運動により、1966年、広島市議会は永久保存することを決議。その後1996年には「二度と同じような悲劇が起こらないように」との戒めや願いをこめて世界遺産に登録され、原爆投下から60年以上たった現在も、原爆の恐ろしさを見る者に訴え続けています。

続いて、公園内を通り平和記念資料館へ。平和記念資料館は、昭和30年に開館。原爆により破壊・変形した建物や日用品のほか、被爆者の遺品、被爆当時の様子を再現したジオラマなど、原爆の恐ろしさを物語る数多くの資料が展示されています。

広島では、原爆投下から数ヶ月のうちに約14万人の方が亡くなりました。また、原爆によって発生した放射線を被爆した多くの人々が障害に苦しめられ、現在もなお辛い闘病生活を送っている方々が大勢いらっしゃいます。

破壊や健康被害だけでなく、原爆や戦争は、多くの人々の家族も、仲間も、家や夢さえも奪いました。その痛みや苦しみは想像を絶するものだったに違いありません。館内をまわりながら、このようなことは二度と繰り返してはならないと改めて感じました。

この日は平和記念資料館に隣接する国際会議場でG8下院議長会議が行われていて、原爆慰霊碑の前には各国代表によって沢山のお花が供えられていました。

3日目。いよいよ研修旅行も最終日となりました。はじめにフェリーで宮島に渡り、厳島神社に参拝。日本有数の景勝地である宮島は、ご存じのとおり日本三景の一つに挙げられています。また、厳島神社は建造物・美術品ともに多数の国宝を有するほか、1996年にはユネスコの世界文化遺産に登録されました。潮が満ちてくると海水が社殿の廻廊近くまで上昇するため「海の中に建つ鳥居・社殿」として有名ですが、近年、地球温暖化が原因と見られる大型台風や高潮などの異常気象により、度々大きな被害を受けています。

宮島をあとにして再び広島市内へ。この日の昼食は広島風お好み焼きです。広島風の大きな特徴は、焼きそばが入ることと甘めのソース。結構ボリュームがあり、一つ食べるとお腹がいっぱいになりました。

続いて最後の見学地となる、呉市の大和ミュージアム(呉市海事歴史科学館)へ。ここには戦艦大和の10分の1模型のほか、軍港、海軍工廠、また工業都市として栄えた呉の歴史やさまざまな科学技術を伝える資料、第二次大戦中に実際に使用された戦闘機・小型潜水艇などの大型資料が展示されています。

全長約26メートルの大和の模型は、とても迫力がありました。当時、その主砲は世界最大であったと言われています。10分の1の模型ですらこの迫力ですから、実物はもの凄いスケールだったことでしょう。それとは対照的に、回天は直径約1メートルと想像以上に小さいものでした。この小さな人間魚雷に若い兵士達が乗り込み、自分の体ごと敵艦へぶつかっていったのです。

戦争のために沢山の兵器が開発され、それによって多くの命が奪われました。しかし、造船、航空機、大規模工場など、戦争のために開発された技術や兵器の性能向上に注がれていた情熱は、戦後その方向性を大きく転換し、日本の急速な復興や経済成長を支える原動力になりました。どんなものでも間違った使い方をしてはならないと教えられているような気がします。

太平洋戦争が終わって半世紀以上が経過し、実際に戦争を経験し、当時の様子を語れる方が年々少なくなる一方、平和な世の中に慣れ、命の尊さや平和の有り難さに鈍感な人たちが増えてきたように感じます。

広島での二つの資料館の見学では、命の尊さを改めて感じ、「このような悲惨な戦争を二度と繰り返してはならない」という強い意志を持ち続けたいと思いました。