平成20年度 7月定例会

〜救急救命法講習会(AEDの扱いについて)〜

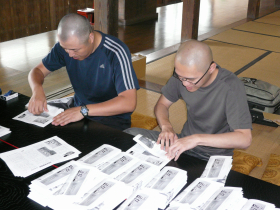

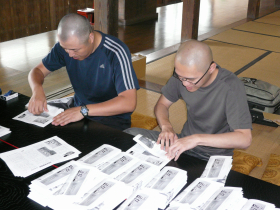

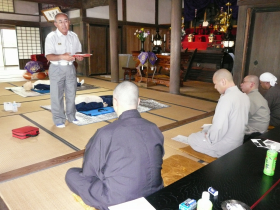

平成20年7月3日(木)、富津市見性寺にて7月定例会を開催。はじめに今月発行された法灯21号の発送作業を行いました。

昼食をはさみ、午後は梅花練習からスタート。新野会長が講師を務め、「同行御詠歌」を復習。今回は強弱をつけてお唱えする練習を行いました。

続いて、富津市消防本部より講師をお招きして救急救命法講習会を実施しました。青年会ではこうした講習会を過去数回行っていますが、近年AED(自動体外式除細動器)の一般市民の使用が許可され公共施設等に多く設置されるようになったことから、その使用法も含め、あらためて救急救命法を学ぼうということになりました。

講習では、はじめに救命処置の大切さの説明がありました。現在日本では、119番通報から救急車が到着するまで全国平均で6分以上かかるそうです。しかし、心臓や呼吸が止まってから6分後の蘇生率は20パーセントを切るという統計が出ており、救急車が来るまで何もしなかった場合、命が助かる可能性はかなり低くなります。そこで、近くに居合わせた人の救命処置が必要になるのです。

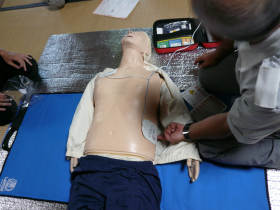

心臓や呼吸が止まると体内に酸素が行き渡らず、特に脳はダメージを受けやすく、一命を取り留めても重い障害が残るおそれがあります。それを防ぐために、救命処置として「心肺蘇生法」、そして「AEDでの処置」を行う必要があります。はじめに講師の方から手順についての説明を受け、その後人形を使って実際に心肺蘇生法の練習をしました。

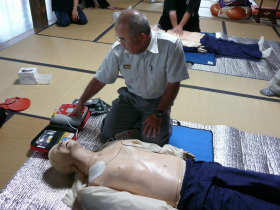

次にAEDについての説明を受けました。AEDは、けいれんした状態の心臓に対して電気ショックを与え、正常なリズムに戻すための医療機器です。1歳以上から使用でき、手順を音声メッセージとランプで指示してくれるので、それに従って処置を行います。

AEDについては説明を受けたのみでしたが、仕組みや使い方を知ることによって、いざという時の心構えが出来たように思います。

高齢化社会、異常気象、あるいは凶悪犯罪の増加する昨今、いつどこで救急処置が必要になるか分かりません。そんなときでも冷静に対処できるよう、こうした知識を身につけ、緊急時に備えておくことが必要ではないでしょうか。

〜青年会員の感想〜

7月3日、富津市見性寺において救急救命法の講習会が行われた。 富津市 見性寺 殿城太寛 合掌 |

●会長のコメント● 青年会では以前にも何度か救急救命法の講習会を行ってきましたが、今回は近年導入され徐々に普及が進んでいるAED(自動体外式除細動器)の扱い方や使用時の注意点を中心とした内容となりました。 |