国内研修旅行

平成23年9月6日(火)〜8日(木)、会員11名参加のもと、大阪、奈良、京都にて2泊3日の国内研修旅行に行って来ました。

【1日目/9月6日(火)/担当:大塚昌浩】

研修旅行初日。羽田空港を午前7時半に飛び立ち、関西国際空港に到着したのが、丁度8時半頃。そこからバスで、真言宗の総本山 金剛峯寺のある和歌山県は高野山へ向かった。

高野山へと向かう途中、バスから壮大な山々の景色を楽しんでいた我々は、紀の川にさしかかって愕然とした。流れ込んだ泥水で濃い土色に濁っていた上、流れも激しく、大きな木々が川瀬のあちこちに漂着しているという状況だったからだ。前日のニュースで、近畿地方の台風通過による川の氾濫や土砂崩れによって、和歌山・奈良県の広範囲の地域で住民に避難勧告が出されたという情報を知ってはいた。しかしこの惨状を実際に目の当たりにして、今回の被害の大きさを再確認するとともに、被害に遭われた方々の不安や苦労を考えると胸が痛んだ。

カーブの続く緩やかな坂を登り、約2時間ほどで高野山に到着。降車後まず最初に感じたことは、いまだ残暑厳しい時季であるにも関わらず、夏服では少々肌寒いということである。高野山は周囲を1000m級の山々に囲まれているため、標高0mの大阪市と比べると、気温が2〜3度低いそうだ。

先に昼食を済ませて、いよいよ金剛峯寺を参拝する。金剛峯寺は元々、真言宗の開祖である空海が高野山全体を指すのに命名した名であったそうだが、かの豊臣秀吉が亡き母の菩提を弔う為に建立した青巖寺と興山寺という寺を合併させて、その寺の名前を『金剛峯寺』としたということである。ここでは枯山水が特徴的で国内でも最大の石庭とされる『蟠龍庭』や、兄の秀吉に冷遇されていた豊臣秀次が自刃した『柳の間』、他にも国宝級の襖絵や仏画等を含めた重要文化財を数多く拝見することができた。

次に、弘法大師入定の地とされる奥の院へ向かった。金剛峯寺からは少し離れているため、バスで付近まで移動し、そこから奥の院へと歩いて行った。参道入り口から弘法大師の御廟まで、距離にして約2km。日頃の運動不足もあって、奥の院まで息を切らしながら皆についていくのがやっとだった。

参道の両脇には、地元の企業だけでなく、広告などでよく目にする大手企業の慰霊碑や慰霊塔が数多く建立されている。中にはユニークな形のものもあり、参拝する人々の目をひいていた。その他にも『忠臣蔵』で有名な浅野内匠頭や赤穂浪士四十七士の供養塔であったり、戦国時代の武将である織田信長や明智光秀、豊臣秀吉の墓所などを見ることができた。

御廟橋までやっとのことで辿り着いたのが、歩き始めて30分後だった。御廟橋から先は修行の場であるので、当然写真撮影や私語も禁止である。橋を渡ってからはさらに気を引き締めて参拝した。御廟の前は大勢の修行僧による弘法大師様への盛大な御法要が行われており、直接御廟へと参拝することはかなわなかった。しかし、初めて弘法大師ゆかりの地や修行の場を参拝することができ、ありがたい気持ちでいっぱいになった。

もと来た道を戻り、再びバスへ乗車して、高野山を後にした。2日目には奈良市内の寺院を参拝するため、この日は大阪市内のホテルへ。長距離の移動に身体は疲れていたが、行ってみたいと思っていた場所へ参拝できたという充実感のまま、初日を終えることができた。

【2日目/9月7日(水)/担当:征矢貴晃】

2日目は法隆寺、薬師寺、東大寺へ参拝しました。

法隆寺は聖徳宗の総本山で、推古天皇と聖徳太子によって推古15(609)年に建立されたと言われています。平成10年完成の大宝蔵院には、百済観音像、17条の憲法の版木、玉虫厨子など沢山の国宝・重要文化財がありました。どれも教科書などで見たことはありますが、実物を見るのは今回が初めてです。

南大門前でお昼をとった後、奈良市内にある薬師寺を参拝しました。薬師寺は法相宗の大本山の1つであり、平城遷都に伴い現在の場所に移されました。南門、中門をくぐると西塔、東塔があります。残念ながら中には入れませんでしたが、当時の様子を垣間見ることができました。そしてその先にある金堂には薬師寺の本尊がおまつりされています。続いて行った大講堂には日本最古という仏足石がありました。そして興楽門から白鳳伽藍を出て玄奘三蔵院伽藍へ行きました。中央の玄奘塔には玄奘三蔵像がまつられており、その北にある大唐西域壁画殿には上下左右に大きな壁画が展示されていました。壁画にはインドから中国まで、玄奘三蔵法師が17年かけて旅した場所が描かれています。法師が歩いたその厳しい道のりを思い、言葉ではとても言い表せない気持ちになりました。

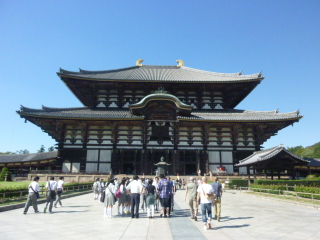

最後に向かったのは華厳宗の大本山東大寺。このお寺は、奈良時代に聖武天皇によって建立されました。たくさんの鹿に歓迎され、南大門をくぐり中門から入ると大仏殿があります。中には本尊であり国宝の盧遮那仏がまつられてます。そしてとても大きな鐘楼を見たあと、二月堂へ行きました。二月堂は屋根修繕工事のために足場が組まれていましたが、国宝の風格を感じました。

法隆寺、薬師寺、東大寺と参拝しましたが、どれも長い歴史を感じることができました。東大寺は小学生の時に一度参拝していますが、今回の研修旅行でまた新しい発見がありました。

【3日目/9月8日(木)/担当:増田芳裕】

研修旅行3日目。はじめに京都・宇治の興聖寺へ拝登しました。興聖寺は天福元(1233)年に道元禅師が日本で初めて開かれた道場で、佛徳山観音導利院興聖宝林禅寺ともいいます。禅師は在住10年の間に『正法眼蔵』など多数を著述され、仏法の興隆につとめられました。現在では曹洞宗の専門道場として雲水が日々修行に励んでいます。

到着後、仏祖諷経を修行し、僧堂、開山堂など山内を拝観しました。

次に、平等院鳳凰堂を訪れました。平等院は時の関白藤原頼通によって、永承7(1052)年に開創されました。その翌年の天喜元(1053)年に鳳凰堂が建立され、堂内には国宝の阿弥陀如来像が安置されています。また庭園は浄土式に整備されており、平安期に藤原貴族たちが思い描いた極楽浄土の世界を堪能することができました。

最後に、これまた道元禅師にゆかりのある誕生寺を拝登しました。誕生寺は永平寺66世日置黙仙禅師によって、久我(京都市)の地に開かれました。道元禅師ご自作と伝えられるご尊像が安置されており、また鎮守神として豊川稲荷尊天が祀られています。

はじめに山主老師より誕生寺の由来についてお話を頂き、その後仏祖諷経を勤めました。

拝登後、一同は伊丹空港へ移動。午後5時出発の飛行機に搭乗し、午後6時15分に羽田空港に到着、それぞれ帰途につきました。

今回、初めて青年会の研修旅行に参加しました。訪れた場所は、高野山、奈良仏教寺院、宇治の興聖寺など見所満載でした。また短期間にこれだけ沢山の、しかも宗派や創建の時代が異なる寺院を巡ったのは新鮮であり、山風の違いを肌で体感できる貴重な機会でもありました。

とりわけ印象に残ったのが、奈良仏教寺院と宇治の興聖寺でした。法隆寺、東大寺、薬師寺など飛鳥期、奈良期の寺院は東大寺の大仏に代表されるように建造物が大きく、装飾も華やかで、力強さを感じました。

それとは逆に、宇治の興聖寺は、法堂、僧堂、庭園などを見ても落ち着いた雰囲気を保っています。質実剛健とでもいいましょうか、禅の教えが独特の空間を生み出しています。

飛鳥・奈良期の寺院と宇治興聖寺とでは各々趣が異なりますが、古代または中世から延々と続く仏教のダイナミズムを感じ取れたように思います。

今回の研修旅行は、私の中学の修学旅行のルートと一部かぶりますが、その時とはまた違った視点で、宗侶としていろいろと学べたように思います。大変充実した内容でした。ありがとうございました。