丂丂

丂丂

丂丂

丂丂

暯惉俀俋擭搙丂戞侾夞掕椺夛

(攡壴楙廗丒擔杮拑島廗夛)

丂暯惉俀俋擭俇寧俈擔(悈)丄巐奨摴巗慡戭帥條偵偰丄憡択栶侾柤丄夛堳侾係柤弌惾偺傕偲丄戞侾夞掕椺夛傪峴偄傑偟偨丅

屵慜拞偼攡壴埾堳挿丂嶳崅怣岤巘傪島巘偲偟偰丄亀愮梩導攡壴棳忢塺屼榓嶿亁傪楙廗抳偟傑偟偨丅偙偺嬋偼愮梩導偱攡壴棳塺嶿壧偑巒傑偭偰丄俀侽廃擭婰擮偺帪偵嶌傜傟偨嬋偱偡丅

丂丂

丂丂

丂丂

丂丂

丂屵屻偼丄俶俹俷朄恖擔杮拑僀儞僗僩儔僋僞乕嫤夛愮梩巟晹傛傝丄弌塝丂峗愭惗丄墶嶳暥旤巕愭惗傪島巘偲偟偰偍彽偒偟丄擔杮拑偺島媊傪庴偗傑偟偨丅

丂傑偢丄巹偨偪偑擔杮拑偵偮偄偰丄偳偺偔傜偄偺抦幆偑偁傞偐傪妋擣偡傞偨傔偵僥僗僩偑峴傢傟傑偟偨丅椢拑丄峠拑丄僂乕儘儞拑偺栘偼偡傋偰摨偠偐丄偦偆偱側偄偐丒丒丒側偳偺栤戣傪悢栤庴偗傑偟偨偑丄堄奜偵傕抦傜側偄帠偑懡偐偭偨偱偡丅

丂偦偺屻丄島媊偑巒傑傝丄楌巎丄庬椶丄枴偺惉暘丄旤枴偟偄偍拑偺煿傟曽丄偍媞條傊偺偍拑偺弌偟曽(嶌朄)側偳傪妛傃傑偟偨丅

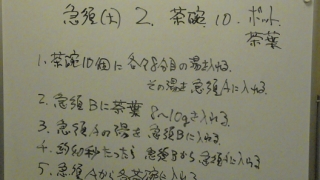

丂偦偟偰丄幚慔尋廋偱偼丄戝恖悢偵偍拑傪煿傟傞帪偺傗傝曽偲偟偰丄侾侽柤偺偍媞條偵愾拑傪採嫙偡傞偲偄偆憐掕偱峴傢傟傑偟偨丅崱夞偼媫恵傪俀偮梡堄偟丄曅曽偵拑梩傪擖傟丄傕偆曅曽偵偼擖傟偢偵丄偍搾傪堏偟側偑傜煿傟傞曽朄傪妛傃傑偟偨丅

丂嵟屻偺帋堸偱偼丄崱傑偱巹偨偪偑煿傟偰偒偨偍拑偲偼摨偠拑梩偱傕怓丄枴偑慡偔堘偆偲姶偠傞曽傕偍傝丄偡偖偵帺朧偱煿傟偨偄偲偄偆惡傕暦偙偊傑偟偨丅

丂丂

丂丂

丂丂

丂丂

丂丂

丂丂

丂島媊廔椆屻偵丄愭惗偵偍拑傪煿傟傞丄偍弌偟偡傞偲偒偺拲堄揰側偳傪夵傔偰巉偆偲丄乽偍拑偺煿傟曽偵偼嶌朄(儅僯儏傾儖)偑偁傞偑丄杮摉偺偍傕偰側偟偼儅僯儏傾儖偵彂偄偰偄側偄偙偲傪僾儔僗偟偰丄峴偆偙偲偩乿偲弎傋傜傟傑偟偨丅

丂巹偨偪憁椀偼丄抙怣搆偺曽乆偲愙偡傞偙偲偑懡偔丄偍拑傪採嫙偡傞偙偲偑傛偔偁傝傑偡丅偍墇偟捀偄嵺偵丄偍弌偟偡傞偍拑偼傑偝偵偍傕偰側偟偺怱傪朰傟偰偼偄偗側偄傂偲偮偵側傝傑偡丅挌擩偵峴偆偲偄偆堄幆偩偗偱偼側偔丄偦偙偵抦幆偑壛傢傞偙偲偱偍傕偰側偟偵傕杹偒偑偐偐傞偲偄偆帠傪妛傃傑偟偨丅

丂崱夞丄島媊偟偰捀偒傑偟偨愭惗曽偵偼姶幱怽偟忋偘傑偡丅偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅

乣嶲壛幰偺僐儊儞僩乣

|

丂変乆擔杮恖偼偍拑偺暥壔偲偼愗偭偰傕愗傝棧偣側偄傕偺偩偲巚偄傑偡丅変乆憁椀傕丄偍拑傪煿傟偨傝丄懻偄偨傝偡傞婡夛偑懡偄偱偡丅 棿埨帥丂廧怑丂晲揷丂惇棿丂崌彾 |

|