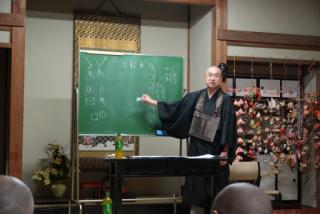

令和6年3月5日(火)、会員9名参加のもと、市川市總寧寺様に於いて、静岡市真如寺住職・山内常正老師を講師にお招きし、第4回定例会『詩偈講習』を行いました。今回は、日々の法要等で必要不可欠な漢詩について勉強するため、ご講義いただきました。

まず、漢字の発音と種類を学びました。同じ漢字でも、中国の長い歴史の中で発音が変わっており、日本には呉音・漢音・唐音として伝わっています。また、発音の調子によって4つの分類があり、それを基に漢詩には「平仄」の規則があることが分かりました。

次に、押韻や平仄の配置法について、基本原則を学びました。「二四不同」「二六対」といった基礎から、韻を踏むときの法則など詳しく解説していただきました。

そして、漢詩作成の技術として、禅籍等から本歌取りを活用した作成法や、引導法語・香語の具体的な作成例を見ながら学習しました。

ご講義の中で、山内老師より「言葉は一瞬で終わってしまう、時間的にも空間的にも狭いもの。しかし、文字にすると日本中、世界中に伝えることができ、時間を超えて永久に読むこともできる。」というお話がありました。私自身、経典や禅籍を読む機会がある中でも、漢詩作成となると気構えてしまいがちです。しかし、漢詩を通じて歴史を辿ったり、それを踏まえて意識を共有しながら何かを表現できるすばらしさを感じ、少しずつ取り組んでいこうと思いました。

漢詩の基本から、具体例を用いた作成技術の解説まで、丁寧にご指導いただきました山内常正老師には心より御礼申し上げます。