令和6年9月2日(月)~4日(水)、会員8名参加のもと、北陸方面へ2泊3日の研修旅行に行ってまいりました。

【9月2日】

『兼六園』

研修旅行1日目は、金沢駅に到着し、バスで兼六園に向かいました。

兼六園は金沢市の中心に位置し、加賀百万を象徴する広大な庭園です。兼六園の名称の由来は、6つの優れた景観を兼ね備えていることが由縁だそうです。代表的な場所としては灯籠と霞ヶ池の景色が有名だと思います。

春夏秋冬、四季によって違う庭園になり来る度に新しい発見があると思います。季節が変わったらまたお伺いしてみたいです。

『大乘寺』

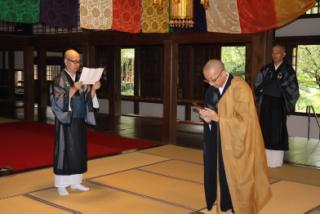

次に、金沢市長坂町にある大乘寺様へ拝登しました。広大な自然の中に佇む七堂伽藍を見ると、福井県の永平寺様を思い出します。御開山は曹洞宗大本山永平寺3世徹通義介禅師です。

本堂にて本尊上供を勤めさせていただいた後、役僧様に七堂伽藍をご案内していただきました。大乘寺様も1月1日の能登半島地震の影響を受け、坐禅堂の内壁が崩れるなどの被害を受けたそうです。

また本年は大本山總持寺700回大遠忌の年でもあり、多くの御寺院様の拝登を予定していたとのことですが、今回の地震の影響で多くが取り止めになったと伺いました。

『ひがし茶屋街』

1日目最後に訪れたのは、ひがし茶屋街です。場所の興りは、江戸時代です。茶屋街は「ひがし」だけでなく、「にし」と「主計町」の合わせて3つの茶屋町が現存しております。

【9月3日】

『能登半島震災復興支援』

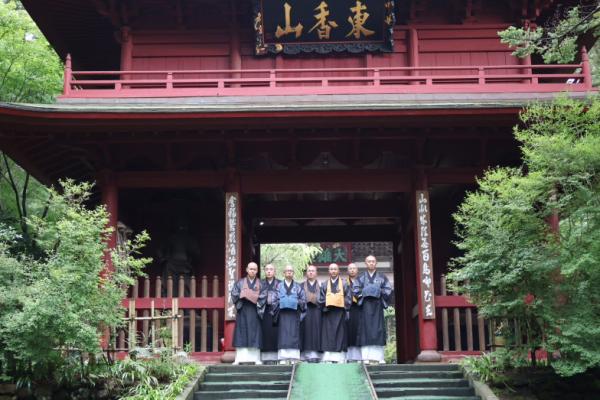

研修旅行2日目は、本年1月1日にM7.6、最大震度7を観測した能登半島地震により多大な被害を受けた大本山總持寺祖院様にて震災復興支援としてボランティア活動を行いました。宿泊していた金沢市から約2時間の距離で、輪島市に近づくにつれ、道路の陥没や家屋の倒壊が多くなり地震の規模や凄惨さを物語っていました。

祖院へ到着した我々を出迎えたのは、崩れた灯篭と足が土台からズレて瓦も落ちてしまった文化財にも登録されている三松関と土塀でした。

境内も倒壊や地割れなど数えきれないほどの被害を受けていました。

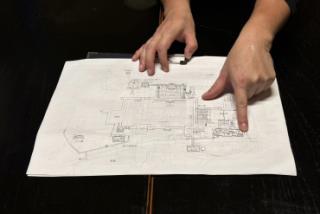

被害の状況を確認し、担当してくださる役寮さんから作業の場所と内容を指示していただき、本堂の裏が土砂崩れを起こし、建物にかかってしまっていたので、土砂の撤去作業を行いました。

粘土質で固まってしまっていたので、皆で作業を分担しツルハシや鍬などで砕き、土嚢袋に詰め、土砂置き場へと運びました。

台風10号の影響もあり、午後は強い雨が続いた為、残念ながら早めに作業を切り上げました。文化財に指定されている建物等、撤去等できないものや個人の力ではどうしようもないものも多く、今後も何かしらの支援を行えたらと思いました。

最後に山門の前にて集合写真を撮り、金沢へと戻りました。貴重な体験をさせていただき誠にありがとうございました。

【9月4日】

『白山比咩神社』

研修旅行3日目は、まず白山比咩神社を訪問しました。この神社は白山信仰の中心であり、菊理媛尊、伊弉諾尊、伊弉冉尊が祀られています。特に菊理媛尊は二神の仲裁を行ったことから、「和合の神」「縁結びの神」としても崇敬されています。白山信仰は自然崇拝とも深く結びついており、周囲の豊かな自然も印象的でした。

『安宅の関』

次に訪れた安宅の関は、義経の伝説で知られ、『勧進帳』の舞台ともなった歴史的な場所です。弁慶、富樫、義経の銅像を見学し、関所の歴史的背景について理解を深めました。また、近隣の海岸から広がる景色も特筆すべきものでした。

『九谷焼窯元・近江町市場』

続いて、九谷焼窯元を訪れ、九谷焼の製法やその歴史について学び、有名作家の作品も鑑賞しました。また、最後に近江町市場を見学し、特産物や食文化に触れる機会となりました。

今回の研修旅行では、例年と同様に寺院や史跡を訪れるだけではなく、大本山總持寺祖院様にて震災復興支援をさせていただきました。現地での土砂撤去作業を通じ、被害の深刻さと復興の厳しさを実感しました。今回の経験は、自分たちができる支援を考える貴重な機会となりました。