|

青少年教化員の末席に名を連ねさせていただくこととなった本年は、集いの企画段階から携わらせていただきました。過去2回リーダー僧として禅の集いに参加させていただいた私でしたが、企画運営側に立ってみた視点は、それまでとあまりにも違うものでした。何度も会議を重ね、綿密に準備をしていくうちに感じたのは、思いを表現し伝えることの難しさでありました。

計画の早い段階から固まっていった今年のテーマは「いのちをいただく私たち」。なんと難しいテーマでしょうか。私は早くもめまいがするような思いでした。いのちをいただく、すなわち今回は「食べる」ということに主眼を置きます。いうまでもなく、いのちあるものは食べなければ生きていけません。しかし日頃「食べる」ということを、これだけ欠かさずに毎日行っていながら、「いのちをいただく」ということからのあまりの距離感。ここをつなげようとするのが、今回のテーマなのだろうと理解しました。

それでは具体的にどうやって、子どもたちにそれをうったえかけていこうか。案は概ね固まりつつも、やはりそこから先が苦労の連続でした。いのちとして動いているものが、やがて食卓にのぼって私たちの食事となる。このいのちのやり取りを、子供たちにはどう表現しうったえかけたら良いのだろう。

「ひとつの案として、庭を走り回る鶏を一羽しめるのはどうだろう。」

「いや、それでは子供たちにはショッキングすぎるのではないか。」

「それでは竹筒を使って、お米からご飯になるまでのプロセスを体験させようか。」

「それでは少し弱くないか。それに竹を使って本当にご飯が炊けるのか。失敗したらどうするのか。「いのちをいただく私たち」というテーマの以上、無駄にすることは、絶対に避けねばならない。」

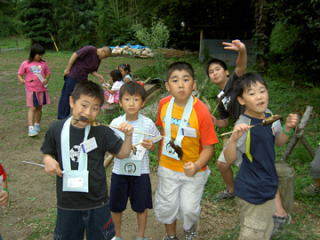

多くの案が出され、ボツになり、様々に吟味工夫されながら、やがてまとまっていったのが「竹の飯盒炊さん」と「魚の串刺し」の二案でした。

当日。子供たちはどんな反応を示してくれるだろうか。やはり魚の串刺しには、小さい子の中にはこわがって泣き出しそうになる子もおりました。やはり心配していたことが・・・と思ったのもつかの間、皆が懸命に取り組んでいる姿をみて、恐る恐るながらも魚に串を刺す作業に向き合ってくれました。その魚を焼き、食べる場面でも子どもたちは真剣。いのちから食べ物への試みが報われたように感じました。

子供たちは案外に強い。こちらの方がかえって教えられた気分でもありました。

私たちには「いただきます」という言葉があります。これは「私はあなたをいただきます」という決意の言葉に他ならないのです。「私はあなた(いのち)に代わってあなたを生きる」という誓いの言葉なのです。その意味において、日本語のこの「いただきます」という言葉は他に類を見ないものです。英語にもドイツ語にも「いただきます」に意味として直接該当するものはありません。例えば英語では「Let's eat.(食べましょう)」くらいの言葉しかありませんし、ドイツ語でも「Guten Apetit!(美味しく召し上がれ)」と、意味が全く違います。「いただきます」という私たちの言葉に表現されるのは、食べるということは、いのちを背負うことだという教えであります。

私たち生きとし生けるものは、多くのいのちを背負って生きている。だからそれらのものに恥じないような生き方をしなければいけないよ・・・とお釈迦さまがおっしゃったかどうかは定かではありませんが、私たちが発するこの言葉の意義は、大変に大きいものだと感じます。

今回は全国曹洞宗青年会発案の子ども五観の偈を、禅の集いの中で使用しました。

私たち僧侶が日頃唱える五観の偈を、意訳したものだそうです。

1,おいしさを 作ってくれて ありがとう

2,ふり返ろう 私のおこない その心

3,言わない やめよう 好き嫌い

4,身をつくり 心をつくる よき薬

5,いただきます 今を大事に 生きるため

これはもちろん集いの中でだけ重んじられるものではありません。また子どもたちにだけ当てはまるものでもありません。私たちは生きゆく限り、食べ続けてゆくのです。今あらためて「食べる」ことの大きさをかみしめたいものです。 |