�@

�@

�����P�X�N�x �U������

�`��Q�ҍ���ґ̌��w�K�`

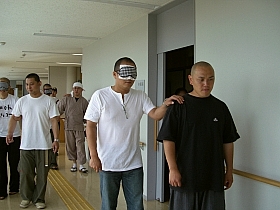

�@�����P�X�N�U���T��(��)�A�U��������s���܂����B�ߑO�P�O�������N�Îs���펛�ɉ����Ĕ~�ԗ��K�B����̍u�t�͍��q�s�{���� �[�c�����t��u���@��a�]�v����K���܂����B

�@

�@

�@�ߌ�͌N�Îs�ی������Z���^�[�ɂāA��Q�ҍ���ґ̌��w�K���s���܂����B�N�Îs�Љ�����c��̏�������ɍu�t�����肢���A�͂��߂ɕ����Ƃ͉����A�����č���n��ł̕����̌���ƁA�Љ�����c��ł̊������ɂ��Ă��������������܂����B

�@������������������A�܂��͂��߂ɎԂ����̌��ł��B����@�������A��X���Ԃ����ɏ���Ă݂܂��B

�@���̏�Q�����Ȃ������̒��ł͊y�ɑ��삷�邱�Ƃ��ł��܂����B�Ƃ��낪�����ɁA����ȂɊȒP�Ȃ��̂łȂ����Ƃ��킩��܂����B

�@�������o�Ă����̂Ƃ���ɊK�i������̂ŁA�Ԃ����ɏ�����܂܂ł̏��~�̕⏕����K���܂����B�Ԃ����P��ɑ��S�l������ŕ⏕�����܂������A�⏕������������������A���S�͂͂�͂�ǂ��ǂ��ł��B

�@

�@

�@�S�����⏕�̗��K��������́A�G���x�[�^�[�̏����ɂ��Ă������Ă��������܂����B����������A���ɐl������Ă��ăG���x�[�^�[���Ő�Ԃ����Ƃ��o���Ȃ��Ƃ��͑O�i�ŏ��A�o�b�N�ō~��邻���ł��B�܂�����̐l�́A���~��̓r���Ńh�A���܂��Ă��܂�Ȃ��悤���ӂ��܂��B

�@����̂悤�ɁA�G���x�[�^�[�������Ă���r�I�K�i�̕����L���A�⏕������l����������ꏊ�ł���Έ��S�Ɉړ����o���܂����A�����łȂ��ꍇ�A�Ԃ����̐l�͂��̌��������ړ����邱�Ƃ��o���܂���B�g�߂ɂ��錚�����ǂ�Ȑl�ɂ��D��������ɂȂ��Ă��邩�A���߂čl���������܂����B

�@�Z���^�[�̌��ւ��o����A���͂��悢�扮�O�ł̎Ԃ����̌��ł��B���ɕ�����A�X�ǂȂǓ���ǂ����p����{�݂܂ōs���Ă݂܂����B

�@

�@

�@

�@

�@����ƁA�����̉���������̏オ��ۂɂ܂Â��A���z����܂łɋ�J���܂����B���i�����Ă���Ƃ��͋C�ɂȂ�Ȃ������̒i���ł��A�Ԃ������ƊȒP�Ɉ����������Ă��܂��̂ł��B���f�������댯�ȏꏊ�ŁA�M���̖������ł͂Ȃ��Ȃ��n��܂���ł����B

|

|

|

|

�ق�̐��Z���`�̒i���ł� |

�@�r���A�Ȃ��炩�ȃX���[�v���ʉ߂��܂����B�Ⴂ�X�ł��A��鎞�͎����̑̏d�ƎԂ����̏d���Řr�����Ă��܂��܂��B

�@�܂����鎞�́A�X�ɔC���Đ����悭����ƃX�s�[�h��}���邱�Ƃ��o���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����ϊ댯�ł��B��l�ʼn��鎞�͉������Ȃ��悤���x���ԗւ��~�߂Ȃ��牺��A�⏕������ꍇ�́A�K�i�̎��̂悤�Ɍ������ɂ������i�ނ̂����S�ȕ��@�ł��B

�@

�@

�@�ꎞ�ԂقǎԂ����̌���������A���x�̓K�C�h�w���v(�ڂ̌����Ȃ����ւ̉)��̌����܂����B

�@�͂��߂ɃK�C�h�̕��@�ƒ��ӓ_�������Ē����܂����B����͂����炪�����Ȃ��̂ŁA�b�������邾���łȂ������邱�ƂŎ����̈ʒu�������邱�ƁA�肷��A�ǂ�h�A�Ȃǂ̏�Q���͐G�点�Ēm�点�Ă����邱�ƂȂǂ������܂����B

�@

�@

�@���x�͉��O�ɏo�ăK�C�h�w���v���s���܂��B�u�S�������Ȃ��v�Ƃ����̂͑z���ȏ�ɋ��낵�����ƂŁA�����Ԃ͂������A�l�⎩�]�Ԃ̒ʉ߂��鉹�A���H�̂킸���ȌX�ł������s���ɂȂ�܂��B���≹�̊��o�A�����ăK�C�h���Ă������̌��t�Ɠ����𗊂�ɐT�d�ɐi�݂܂��B

![���]�Ԃ��ʉ߂��邾���ł��s���ɂȂ�](2007.06.05_133.jpg) �@

�@

�@�K�C�h���鑤���A���݂��̈��S�̊m�ۂƑ���̕s������菜�����߁A��Q���⓹�H�̏�ԂJ�ɓ`���Ȃ�������܂����B����͑S�������Ȃ��̂ŁA���Ƃǂꂭ�炢��ɉ��a�ʂ̒i�������邩�Ȃǂ���̓I�ɒm�点�܂��B�_���u���b�N���J�[�u�ȂǓ��H�̏�Ԃ�m��d�v�Ȏ肪����ł��B�����ɃZ���^�[�ɋA�ꂽ���́A�K�C�h���鑤������鑤���ق��Ƃ��܂����B

�@�Ō�ɁA�߂��Ȃ���Ȃ��悤�ɂ���S����Əd����g���č���ґ̌����s���܂����B�葫�⍘�����R�ɋȂ����Ȃ��̂ŁA���ɍ���ƂȂ��Ȃ������オ��܂���B�܂��A��������^���̌����邽�߂̃S�[�O�������p���Ă���A���E�����Ȃ�Ղ��Ă��܂��B�K�i����i���A�������Ƃ����i�ނ��Ƃ��o���܂���B

�@

�@

�@

�@

�@�Q�O�`�R�O��̉�X�͋ؗ͂�����A����͎��Ԃ��Z���������߂���قǕ��S�ɂ͂Ȃ�܂���ł������A����҂̕��͓��X���̏�ԂŐ������Ă���̂ł��B�̌����Ă݂āA���߂č���҂��g�̂������Ƃ̑�ς���F�����܂����B

�@�����A�o���A�t���[��j�o�[�T���f�U�C���Ƃ��������t���悭�������悤�ɂȂ�܂�����������A�܂��܂���Q�ҁA����҂̕��ɂ͂S�̃o���A�[�\�����E���E���x�E�S(���ꂪ�ł��傫��)�\������Ƃ����܂��B���̃o���A�[�������ł��Ȃ����Ă������߂ɁA�܂��������g�͂ǂ�������ǂ����B����̒���A������{�����e�B�A�����߂čl���邫�������ɂȂ�Ǝv���܂��B

�`�N����̊��z�`

��[���s ���ډ@���@���i���� ���� |

�N�Îs �ŏ��������@��쑾�I ���� |

| �ڎ��ɖ߂� |